窦心禹,1990年出生于江苏省宜兴市,高中时前往英国读大学,学的建筑专业,等到二十二岁回国,站在人生的十字路口,紫砂壶丰富的文化底蕴吸引了他,于是他便决定要专心做它。人生际遇真的是难测,就是这么一个看似风马牛不相及的工科男,却一头扎进了充满人文气息的紫砂壶中。

今年, 窦心禹已经二十八岁了,已经做了六年茶壶了,但在匠人里,却算是刚入行的年纪。

做自己喜欢的事,得从不怕麻烦开始。刚学做壶时,师傅要求特别严,光一个打泥条就打了三个月,一个动作,每天上千次重复不停地打。

学做茶壶最开始的两年,他总是拼命的做,一个月能做二十多把全手工的壶,后来发现自己走了弯路,一味贪多。当然也不能说完全走错了,毕竟基本功在这两年的历练中打下了良好的基础。这几年在做壶中,他真正喜欢的是思考。比如事物背后的本质和规律是什么?这才是他做这些事情的原本用意。而不是,这把壶,它是把西施还是石瓢。

做壶非常考验人的耐心,回想最初在师父那里学壶的3年时间,在泥凳上一坐就是一整天。无论是打泥片泥条还是拍身桶,师父作为一厂老员工,对这些基本功的要求特别严格,这也为我日后做壶打下了坚实的基础,哪怕是创新也不会背离传统。

“我做这把壶,起源就是一个陶艺老师教我用手捏一个杯子,我当时就想紫砂壶能不能也用手捏的技法。(紫砂壶)传统技法先是打泥条然后打身桶拍打成型嘛,我这是直接用手捏泥料,通过手上的力道来控制器型和厚薄。

可能有人觉得跟我以前的作品比,这不能算是紫砂壶,因为不是传统的拍打成型技法。但我认为最重要的区别不是这些,而是我往这把茶壶和以前的作品里面附加的东西不同,而导致它们有所区别。我以前做壶追求精致,而这把壶表面尽是裂纹。我认为这是最接近泥土本质的一种状态,尽管并不精致,也不优美,但它有着自己独一无二的古朴气质,就像人一样。”

手捏壶刚做出来时,曾被老一辈的制壶匠人视为离经叛道,因为在某种程度上讲,没有遵循传统打身桶工艺的紫砂壶,都不是正宗的紫砂壶。心禹顶着压力,最终还是把这个系列做了下来。

工匠精神是每一个手艺人都要追求的。但真正的工匠精神不只是回到传统,更不是守旧,而是从传统出发,让传统在当代的技术背景下,从当下的审美和生活中,重新赋予它新的价值。

我们俩的工作室【妙音壶语】的由来

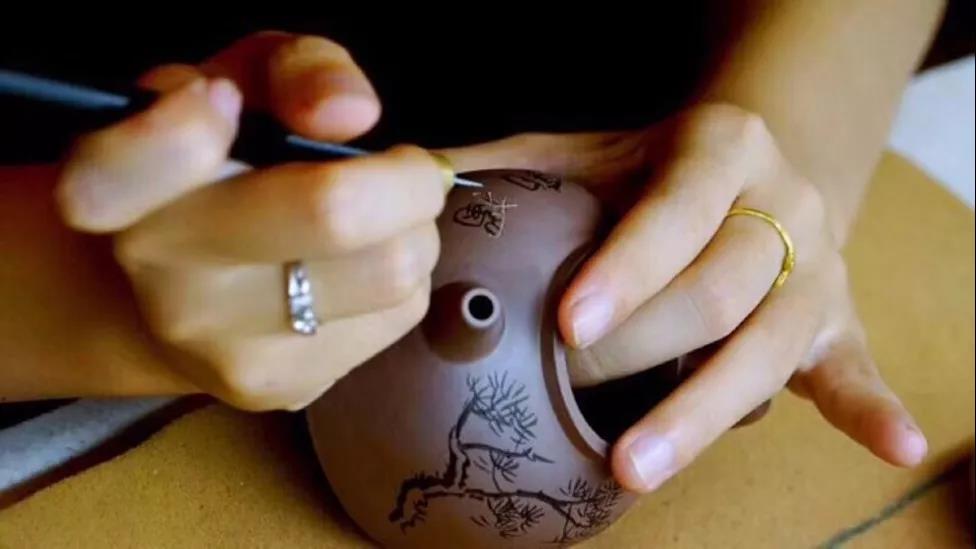

沈慧,1988年出生于江苏省宜兴市丁蜀镇,2006年考入南京艺术学院美术学院,2010年毕业后拜师学习陶刻,事紫砂至今。

在师父那里学习陶刻期间,偶然接触到了佛法,于是开始学佛听经也开始吃纯素,到现在快七年了。由于听佛经里讲“一切众生皆具如来藏性,皆可称为妙音”便把自己的QQ名字改成了【妙音】。两年后,从师父处完成学习,有了自己的工作室,工作室的名称自然是以妙音为先的,又因是刻壶的缘故,想要把如此心灵的妙音刻于壶上变成一种语言传达给使用它的有缘人,因此也就有了【妙音壶语】。

小两口一个制壶,一个刻字,婚后的生活波澜不惊有条不紊,但二人世界的小日子里又充满了很多平淡的惊喜。之所以说平淡,是因为生活的本质最终都是归于平淡,其中的惊喜才是余味十足的。

这对在村子里潜心造物的匠人夫妇,他们不仅是互相成全的恋人,更像是挚友一般,互相包容,互相学习。

“做一把壶很复杂,但如果把它分解开看,就是很多个简单的步骤,如果做壶有秘诀的话就是尽可能把多的时间,集中到一个简单的事情上,然后把这一点做好。”