琴声悠扬。

一拨,阳春白雪。

一弹,高山流水。

古琴之于我,便犹如我之于你。

朋友易寻,然知音难觅。

如今正应了一句“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”。

琴瑟在御,莫不静好。

自《诗经》开始,古琴便作为乐器中的大家长,有四艺之首的美誉。从古至今,一向是君子的配物,是文人墨客人用来丰富自己,与自己的精神对话,与天地自然对话不可或缺的媒介。如此古琴作为历史相当悠久的乐器,鸣响于历史的每条大河、每座山川、每位鲜活的生命中。

如今,古琴便犹如3000岁高龄的老者,却依然用着悦耳的声音轻轻诉说着。宫商角徵羽,变幻出来的音乐,绕梁三日而不绝。大气又富有睿智之风,一直是很多喜爱古琴音色的人们所钟爱的,就像古时的文人贤士,期待着遇见自己的伯牙或子期。

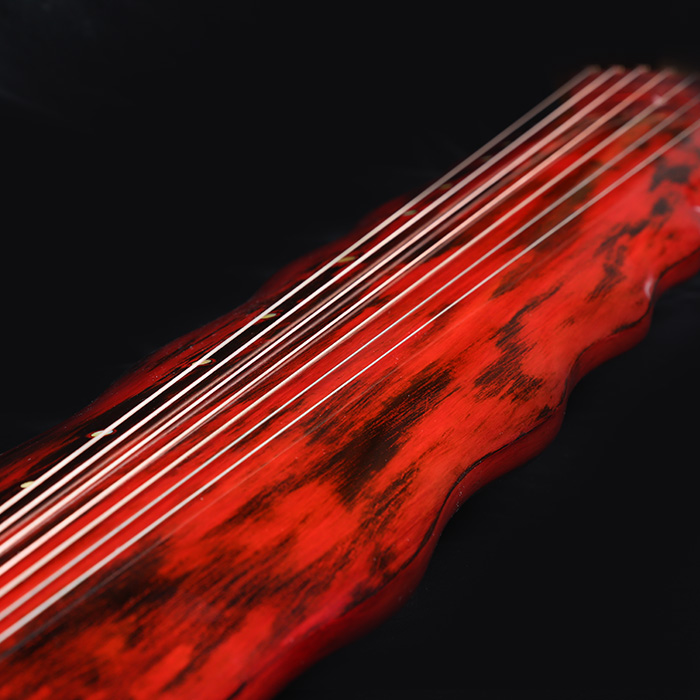

古琴经过数千年的演化,经历过不同文化的碰撞与交融,造型形态也莫衷一是,发展出了很多不一样的惊喜。许多名琴都有文字可考,而且具有美妙的琴名与神奇的传说。其中一种,我们谓之“无底古琴”。

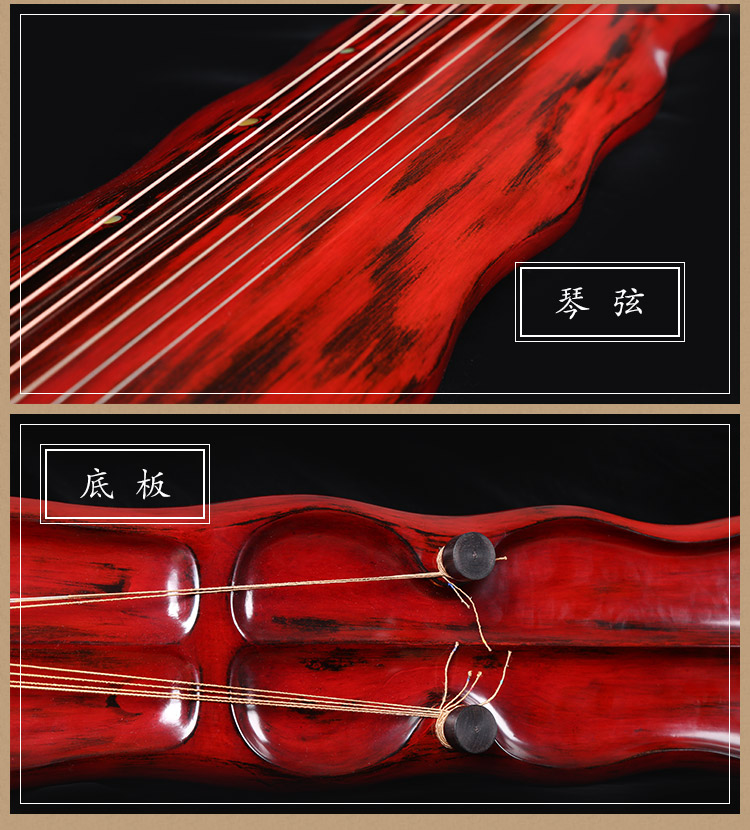

无底古琴,作为古琴形制的一种,最大的不同之处就是它没有龙池和凤沼,因为就连底板它都是没有的,不要以为是遭到了损坏,因为它依然可以弹出悠悠然的美妙音色,它依旧是可以演奏的成品琴。

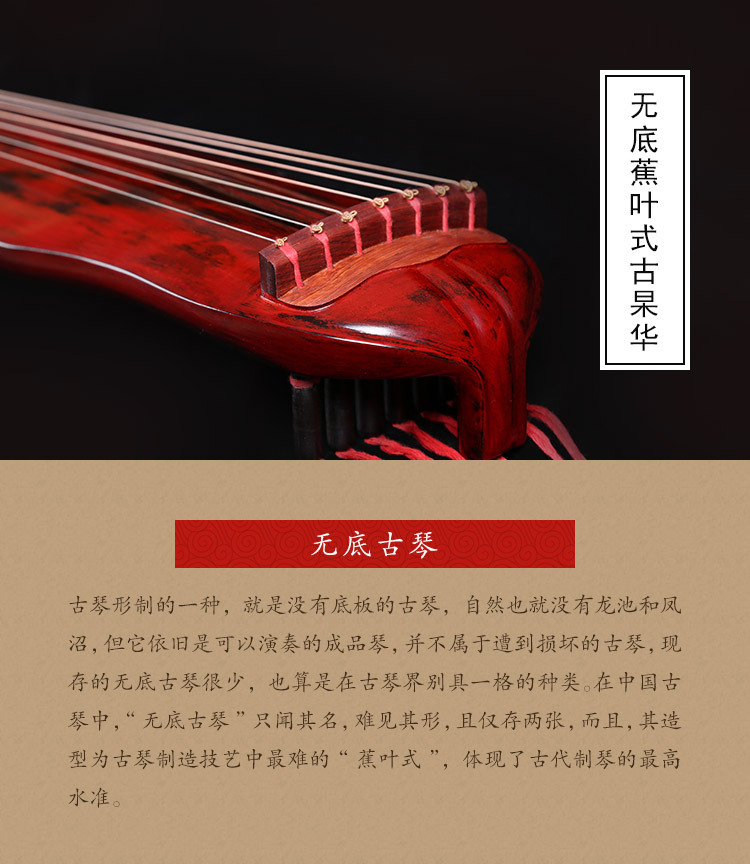

据考证,目前在中国发现的无底古琴仅两张,一张藏于故宫博物院,另一张就是曾经在吴门拍卖的一张明代古琴,以800万的高价起拍,最终不可思议地以5800万元的天价成交,这不仅成为世界上卖得最贵的一张古琴,也彻底改写了苏州艺术品拍卖市场上的最高成交纪录。由此可见,能拥有一张无底古琴是多么的珍贵啊。

在故宫博物院藏琴中,唯一的一张无底琴,明晚期斫制的蕉叶式“古杲华”琴,形制与音色俱佳!虽历经百年沧桑,岁月甄选,中国民族管弦乐学会古琴专业委员会会长,中央音乐学院教授,李祥霆,依然曾撰文赞誉此琴“做工极精,却没有底板,声韵音量皆数中上”,并评论此琴“是空前绝后之奇品”。

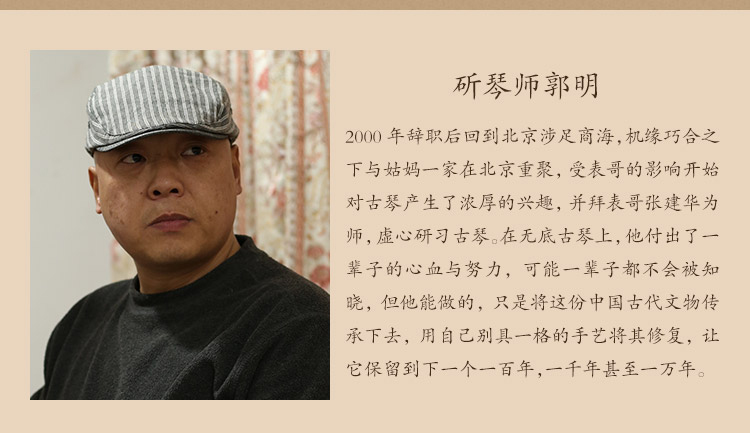

然而,在中国,能做出一张无底古琴的匠人,只有他。“择一事,终一生”用这句话来形容他时最恰当不过的了。他就是斫琴师-郭明。

郭明先生是国家航天航空事业二代子女,于1989年进入中国航空工业第二集团公司,就职于冶金处中心实验室,从事航空非金属材料物理性能、检验检测工作。并在10余年的工作期间持有中航技非金属材料性能Ⅱ级检验员证书。

2000年辞职后回到北京涉足商海,机缘巧合之下与姑妈一家在北京重聚,受表哥的影响开始对古琴产生了浓厚的兴趣,并拜表哥张建华为师,虚心研习古琴。

造一张纸、斫一张琴,都是磨一份心性。在无底古琴上,郭明先生付出了一辈子心血与努力,唯“专注”一词可表,或许我们应该为他鼓掌,因为这就是对匠人一词最好的诠释。

对斫琴师来说,仿制名琴是他们的必修课。《我在故宫修文物》中的一段话:“古人讲究格物,以自身来观物,又以物来观自己。人在制物过程中总想把自己融到里头去,人们认为文物修复工作者是因为把文物修好所以有价值,但其实在修复的过程中,他和它的交流,他对它的体悟,已经把自己融到了里头。”

郭明先生用自己别具一格的手艺修复古琴,使之可以继续一代代的传承下去,给文物赋予了新的生命与使命,古琴承载着的不再仅仅是历史,里面也包含了匠人们的非凡匠心。古有心头血铸剑,今有匠心倚情。

世事浮沉,喧嚣的时代中,人们的兴趣更是愈加广泛,迷失在了琳琅满目的新奇中,于是相比而言,爱好古典音乐的就显得愈发少了,更别提能净手焚香,亲自弹奏一曲来修身养情的人又有多少,如此想来能制作一张本就珍贵的无底古琴的匠人简直是凤毛麟角。

能耐得住心性,耐得住寂寞,长久地制作打磨一张无底古琴,竟显得如此弥足珍贵。郭明先生与无底古琴之间的对话,是跨越了上千年的历史长河,是翻越了万千的崇山峻岭,是匠心与琴之灵的相通,仿佛灵魂的碰撞。或许只有真正懂琴的人才能听得见,感受得真。

知音难觅,好琴难求。若有此缘,甚好甚好。